(C)TOSS儔儞僪>嫵巘儔儞僪>嫵壢奜丒憤崌丒怴偟偄嫵堢>彫俁>揱摑暥壔偺嫵堢>揱愢偺枺椡傪扵傞

惣椙巕乮TOSS偄偪偽傫惎乯

抧堟偺暔抦傝攷巑偵側偭偰丄帺暘偨偪偺奨偺慺揋側偲偙傠傪尒偮偗傛偆乣丂乮憤崌丂彫妛俁擭惗乯

抧堟偵愄偐傜揱偊傜傟偰偄傞揱愢丄楌巎丒暥壔嵿側偳傪挷傋傞偙偲偵傛偭偰抧堟偺枺椡傪嵞擣幆偟丄

抧堟幮夛偵懳偡傞屩傝偲垽忣傪堢偰傞傛偆偵偡傞丅

抧堟偵偼偦偺抧堟偑嶌傜傟偰偒偨丄揱愢丄楌巎丄暥壔嵿側偳偑條乆偵偁傞偼偢偱偁傞丅

巕偳傕偨偪偼偦偆偄偭偨偙偲偵偮偄偰偁傑傝嫵偊偰傕傜偭偰偄側偄丅

帺暘偨偪偱挷傋傞偙偲偱抧堟偺枺椡傪嵞敪尒偟丄

抧堟偺暔抦傝攷巑偵側偭偰丄帺暘偨偪偺奨偑乽慺揋側奨偱偁傞乿偲偄偆擣幆傪崅傔偨偄丅

侾丂扨尦愝掕偺棟桼

怴妛廗巜摫梫椞偱偼戞俁妛擭媦傃戞係妛擭偺幮夛壢偺栚昗偲偟偰丄

抧堟偺抧棟揑娐嫬丄恖乆偺惗妶偺曄壔傗抧堟偺敪揥偵恠偔偟偨愭恖偺摥偒偵偮偄偰棟夝偱偒傞傛偆偵偟丄

抧堟幮夛偵懳偡傞屩傝偲垽忣傪堢偰傞傛偆偵偡傞丅

偲偁傞丅

巕偳傕偨偪帺恎偼帺暘偨偪偺抧堟偑枺椡揑側挰偱偁傞偲偄偆偙偲偵婥偯偄偰偄側偄丅

枺椡揑側応強偼丄乽壗偐摿暿側傕偺偑偁傞丄摿暿側応強乿偱偁傞偲巚偭偰偄傞丅

偦偙偱奺搒摴晎導丒巗挰懞偵偟偐側偄抧堟帒尮偵栚傪岦偗丄抧堟偺暔抦傝攷巑偵側偭偰丄

帺暘偨偪偺奨偺慺揋側偲偙傠傪尒偮偗偰傎偟偄偲婅偭偰偄傞丅

娤岝棫崙崸択夛曬崘彂偱偼偦偺僸儞僩偑弎傋傜傟偰偄傞丅

乮拞棯乯娤岝偺尨揰偼丄偨偩扨偵柤強傗晽宨側偳偺乽岝傪尒傞乿偙偲偩偗偱偼側偔丄

堦偮偺抧堟偵廧傓恖乆偑偦偺抧偵廧傓偙偲偵屩傝傪傕偮偙偲偑偱偒丄

岾偣傪姶偠傜傟傞偙偲偵傛偭偰丄偦偺抧堟偑乽岝傪帵偡乿偙偲偵偁傞丅

偦偺傛偆偵峫偊傞偲丄娤岝偼丄崙偯偔傝傗抧堟偯偔傝丄挰偯偔傝偲枾愙偵偐偐傢傞偙偲偑柧傜偐偵側傞丅乮拞棯乯

乮俀丏娤岝偺妚怴亅暥壔偺帴椡傪崅傔偰亅乮侾乯乽崙偺岝傪娤傞乿亅娤岝偺尨揰亅傛傝乯

捴尨巵偼乽娤岝棫崙乿偺庼嬈偺昁梫惈傪俁偮嫇偘偰偄傞丅

嘆 帺暘偺抧堟偵乽屩傝乿傪帩偨偣傞

嘇 悽奅傊乽抧堟暥壔乿傪敪怣偡傞

嘊 幮夛壢偺庼嬈傪僟僀僫儈僢僋偵偡傞丂亙嫵幒僣乕僂僃僀丂俀侽侽俉擭丂俁寧崋丂P.侾俀亜

偮傑傝丄娤岝嫵堢偵傛偭偰丄

嘆 帺暘偺抧堟偵屩傝傪帩偮偙偲

嘇 妛傫偩偙偲傪敪怣偟偰偄偔偙偲

偑昁梫偩偲峫偊傜傟傞丅

偦偺偨傔偵偼帺暘偨偪偺廧傫偱偄傞抧堟帒尮偵偮偄偰抦傝丄忣曬敪怣偺庤抜傪抦傝丄敪怣偟偰偄偔昁梫偑偁傞丅

俀丂揱愢偵偮偄偰

揱愢偲偼丄恖乆偵愄偐傜尵偄揱偊傜傟偰偒偨偍榖乮峀帿墤乯偲偁傞丅

偱偼丄愄榖偲偳偆堘偆偺偐丅桍揷崙抝巵偺擔杮偺揱愢乮怴挭暥屔乯偵傛傞偲丄

愄榖偼摦暔偺偛偲偔丄揱愢偼怉暔偺傛偆側傕偺偱偁傝傑偡丅

愄榖偼丄曽乆傪旘傃曕偔偐傜丄偳偙偵峴偭偰傕摨偠巔傪尒偐偗傞偙偲偑弌棃傑偡偑丄

揱愢偼偁傞堦偮偺搚抧偵崻傪惗傗偟偰偄偰丄偦偆偟偰忢偵惉挿偟偰峴偔偺偱偁傝傑偡丅

愄榖偼丄慡偔偺嶌傝榖偱偁傞偑丄揱愢偼丄楌巎揑弌棃帠傗楌巎揑恖暔傪傕偲偵嶌傜傟偰偄傞偙偲偑懡偄丅

偩偐傜偲尵偭偰丄偦偺揱愢偑杮摉偵偁偭偨偙偲側偺偐偳偆偐偼偼偭偒傝偲偼傢偐傜側偄丅

偟偐偟丄桍揷崙抝巵偼師偺傛偆偵傕弎傋偰偄傞丅

怉暔偵偼偦傟傪梴偆偰戝偒偔嫮偔偡傞椡偑丄

塀傟偰偙偺崙偺搚偲悈偲丄擔偺岝偲偺拞偵偁傞偺偱偁傝傑偡丅

恖乆偵揱偊傜傟偰偒偨揱愢偺枺椡偑戝偒偄傎偳丄

彮偟偢偮媟怓偑偮偗傜傟側偑傜屻惗偵巆偭偰偄傞偺偱偁傞丅

俁丂堬栘巗偵偮偄偰

堬栘巗乮偄偽傜偒偟乯偼丄戝嶃晎杒愛乮嶰搰乯抧堟偵埵抲偟丄摿椺巗偵巜掕偝傟偰偄傞丅

戝搒巗偱偁傞戝嶃巗媦傃嫗搒巗偺拞娫偵偁傝丄戝嶃晎偺儀僢僪僞僂儞偲偟偰偺惈奿傪帩偮丅

巗撪傪JR丒嶃媫丒戝嶃儌僲儗乕儖偑捠傞丅

撉傒曽偱乽偄偽傜偓乿偼岆傝偱丄乽偄偽傜偒乿偲側傞丅

峕屗帪戙偺僉儕僗僩嫵嬛巭偺帪婜偵傕丄

枾偐偵僉儕僗僩嫵傪怣嬄偟偰偄偨恖偑塀傟偰偄偨塀傟僉儕僔僞儞偺棦偑巗偺杒晹嶳娫晹偵偁傞丅

巗偺戝偒偝偵懳偟偰丄恄幮丒帥偑懡偔丄偨偔偝傫偺揱愢偑巆偭偰偄傞丅

係丂巜摫寁夋

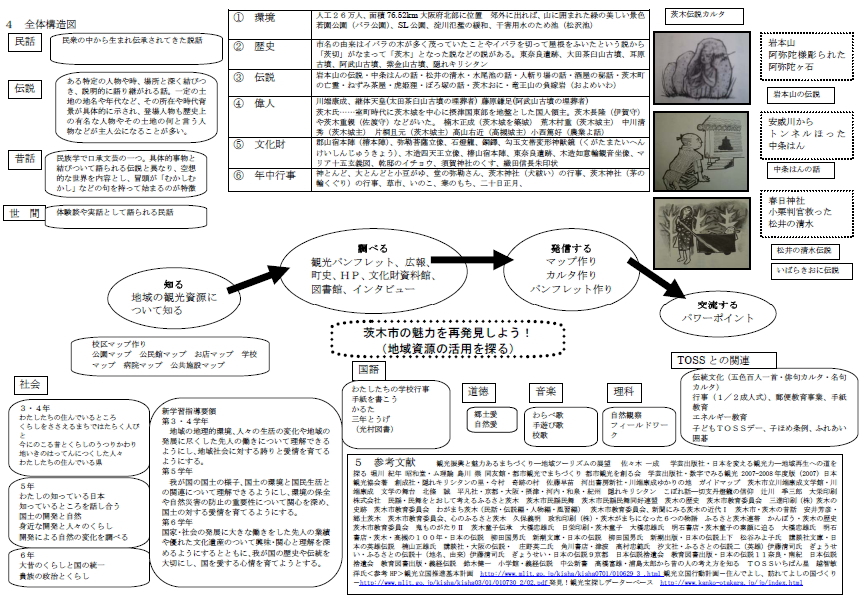

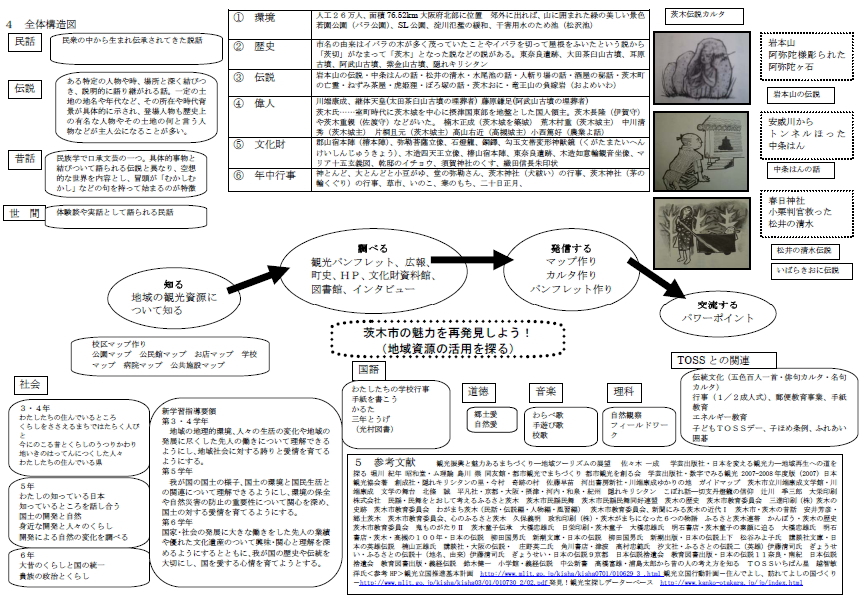

丂嘆 扨尦偺偹傜偄

丂丂丂抧堟偺暔抦傝攷巑偵側偭偰丄帺暘偨偪偺奨偺慺揋側偲偙傠傪尒偮偗傞偙偲偑偱偒傞丅

丂丂丂挷傋偨忣曬傪傕偲偵敪怣偺曽朄傪岺晇偟偨傝丄偍屳偄偵岎棳偟偨傝偱偒傞丅

丂嘇 扨尦寁夋乮慡侾俇帪娫乯

| 師悢 | 僥乕儅 | 撪梕 | 僉乕儚乕僪 |

| 侾師 乮俁帪娫乯 |

峑嬫扵専 | 峑嬫傪俁偮偵暘偗偰抧堟傪曕偔丅 | 敀抧恾丂抧恾婰崋丂儅乕僋 |

| 俀師 乮俀帪娫乯 |

儅僢僾嶌傝 | 扵専偟偨偙偲傪傕偲偵峑嬫儅僢僾傪嶌傞丅 | 岞墍儅僢僾丂岞柉娰儅僢僾丂偍揦儅僢僾 妛峑儅僢僾丂昦堾儅僢僾丂岞嫟巤愝儅僢僾 |

| 俁師 乮俇帪娫乯 |

挷傋傛偆 | 僼傿乕儖僪儚乕僋 嘆 娐嫬偵偮偄偰挷傋傛偆丅 嘇 楌巎偵偮偄偰挷傋傛偆丅 嘊 揱愢偵偮偄偰挷傋傛偆丅乮杮帪乯 嘋 執恖偵偮偄偰挷傋傛偆丅 嘍 暥壔嵿偵偮偄偰挷傋傛偆丅 嘐 擭拞峴帠偵偮偄偰挷傋傛偆丅 |

嘆 恖岺俀俇枩恖丄柺愊76.52km庒墍岞墍丄SL岞墍丄 丂丂梽愳斆棓偺娚榓丄姳奞梡悈偺偨傔抮乮徏戲抮乯丄 嘇 宲懱揤峜屼椝懢揷偺拑塒嶳屆暛丄帹尨屆暛丄 丂丂垻晲嶳屆暛丄桭慣丒旂惢昳丄怐暔丄庰憿岺嬈丄堬栘忛丄婽壀奨摴丄惣崙奨摴 嘊 娾杮嶳偺揱愢丒拞忦偼傫偺榖 丂丂徏堜偺惔悈丒堬栘摱巕丒廏媑偺庤巻乮攡椦帥暥彂乯丄 嘋 彫惣撃岲乮擾嬈梋榖乯丄 丂丂栘揷婫晲乮巹弇丂愹尨偊偄壢彂堾乯丄愳抂峃惉婰擮娰 嘍 暥壔嵿帒椏娰丄孲嶳廻杮恮丄 丂丂栱栌曥嶧丄摵戹丄岡嬍丄栘憿巐揤墹棫憸 嘐 恄偲傫偳丄摪偺栱栌偝傫丄 丂丂堬栘恄幮乮將釶偄乯偺峴帠丄堬栘恄幮乮姖偺椫偔偖傝乯偺峴帠 |

| 係師 乮俁帪娫乯 |

敪怣偟傛偆 | 帺暘偨偪偵偱偒傞偙偲傪峫偊丄敪怣偟傛偆 | 儅僢僾嶌傝丄僇儖僞嶌傝丄俫俹嶌惉丄億僗僞乕嶌惉丄儐乕僠儏乕僽丂僷儞僼儗僢僩嶌傝 |

| 俆師 乮俀帪娫乯 |

岎棳 | 偍屳偄偵挷傋偨偙偲傪岎棳偟崌偍偆丅 | 僷儚乕億僀儞僩 |

丂嘊 丂杮帪偺偹傜偄

丂丂丂丂尰戙偵岅傝宲偑傟偰偄傞丄揱愢偺枺椡偵偮偄偰抦傝丄抧堟偺揱愢傪挷傋傞偙偲傪捠偟偰丄抧堟偺枺椡傪嵞敪尒偡傞偙偲偑偱偒傞丅

丂嘋丂杮帪偺巜摫埬

丂丂丂丂巜帵侾丂愄偐傜恖乆偵尵偄揱偊傜傟偰偒偰偍榖偺偙偲傪揱愢偲偄偄傑偡丅僒儞僴僀

丂丂丂丂巜帵俀丂惵偄帤傪撉傒傑偡丅乮儎儅僩僞働儖揱愢丄惞摽懢巕揱愢丄媨杮晲憼揱愢丄媊宱揱愢乯

丂丂丂丂愢柧侾丂偁傞摿掕偺楌巎揑恖暔偑惉偟悑偘偨帠偵懳偡傞尵偄揱偊偺偙偲傪塸梇揱愢偲偄偄傑偡丅

丂丂丂丂敪栤侾丂傒傫側偑抦偭偰偄傞塸梇揱愢偼偳傫側傕偺偑偁傝傑偡偐丅僲乕僩偵彂偄偰偛傜傫側偝偄丅

丂丂丂丂敪栤俀俁係丂媊宱偵傑偮傢傞揱愢偵偮偄偰

丂丂丂丂巜帵丒愢柧丂揱愢偵掕媊乮桍揷殸抝偺掕媊乯

丂丂丂丂愢柧丒敪栤俆俇俈丂堬栘巗偺揱愢偵偮偄偰

丂丂丂丂巜帵丂揱愢僇儖僞偺徯夘

丂丂丂丂巜帵丂揱愢僇儖僞傪嶌傞

丂丂丂丂傑偲傔

亂慡懱峔憿亃

|

丂乻嶲丂丂丂峫乼丂

丒娤岝怳嫽偲枺椡偁傞傑偪偯偔傝乗抧堟僣乕儕僘儉偺揥朷 丂嵅乆栘 堦惉 丂妛寍弌斉幮

丒擔杮傪曄偊傞娤岝椡乗抧堟嵞惗傊偺摴傪扵傞 杧愳 婭擭 徍榓摪丒儉棟榑 搰愳 悞 摨桭娰

丒搒巗娤岝偱傑偪偯偔傝 搒巗娤岝傪憂傞夛丂妛寍弌斉幮

丒悢帤偱傒傞娤岝 2007-2008擭搙斉 (2007) 擔杮娤岝嫤夛挊丂憂惉幮

丒塀傟僉儕僔僞儞偺棦丒崱懞丂婏愓偺懞丂嵅摗憗昪丂壨弌彂朳怴幮

丒愳抂峃惉備偐傝偺抧丂僈僀僪儅僢僾丂堬栘巗棫愳抂峃惉暥妛娰

丒愳抂峃惉丂暥妛偺晳戜丂杒瀶丂惤丂暯杴幮

丒嫗搒丒戝嶃丒愛捗丒壨撪丒榓愹丒婭廈丂塀傟僉儕僔僞儞丂偙傏傟榖乗愗巟扥摃饽偺怣嬄丂捯愳丂婫嶰榊丂戝塰報嶞姅幃夛幮

丒柉梬丒柉晳傪偲偍偟偰峫偊傞傆傞偝偲堬栘丂堬栘巗柉梬柉晳丂堬栘巗柉梬柉晳摨岲楢柨

丒堬栘偺楌巎丂堬栘巗嫵堢埾堳夛丂嶰恑報嶞乮姅乯堬栘偺巎愓丂堬栘巗嫵堢埾堳夛丂傢偑傑偪堬栘乮柉榖丒揱愢曇丒恖暔曇丒晽廗曇乯丂堬栘巗嫵堢埾堳夛

丒怴暦偵傒傞堬栘偺嬤戙嘥丂堬栘巗

丒堬栘偺愄榖丂埨堜朏旻丒嫿搚堬栘丂堬栘巗嫵堢埾堳夛丄怱偺傆傞偝偲堬栘丂媣曐媊柧丂惌榓報嶞乮姅乯丒堬栘偑傑偪偵側偭偨俇偮偺暔岅丂傆傞偝偲堬栘楢懷丂偐傫傐偆丒堬栘偺楌巎丂堬栘巗嫵堢埾堳夛

丒婼傕偺偑偨傝嘦丂堬栘摱巕揱彸丂戝嫶拤梇巵丂擔塰報嶞

丒堬栘摱巕丂戝嫶拤梇巵丂柧愇彂揦丒堬栘摱巕偺慺婄偵敆傞丂戝嫶拤梇巵丂柧愇彂揦

丒堬栘丒崅捨偺侾侽侽擭

丒擔杮偺揱愢丂桍揷崙抝巵丂怴挭暥屔

丒擔杮偺揱愢丂桍揷崙抝巵丂怴挭弌斉

丒擔杮偺揱愢忋壓丂徏扟傒傛巕巵丂島択幮暥屔丒擔杮偺塸梇揱愢丂擁嶳惓梇巵丂島択幮

丒戝嶃偺揱愢丂彲栰塸擇巵丂妏愳彂揦

丒捗攇丂崅懞拤斖巵丂幀暥幮

丒傆傞偝偲偺揱愢擇乮塸梇乯埳摗惔巌巵丂偓傚偆偣偄

丒傆傞偝偲偺揱愢廫乮抧柤丄桼棃乯埳摗惔巌巵丂偓傚偆偣偄

丒擔杮偺揱愢俋嫗搒丂擔杮揱愢幪堚夛丂嫵堢恾彂弌斉

丒擔杮偺揱愢侾侾撧椙丒撿婭丂擔杮揱愢幪堚夛丂嫵堢恾彂弌斉

丒媊宱揱愢丂楅栘寬堦丂彫妛娰

丒媊宱揱愢丂拞岞怴彂丂崅嫶晉梇

丒塝搰懢榊偐傜愄偺恖偺峫偊曽傪抦傞丂俿俷俽俽偄偪偽傫惎丂墇抭晀梞

亙嶲峫HP亜

丒娤岝棫崙悇恑婎杮寁夋

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha0701/010629_3_.html

丒娤岝棫崙峴摦寁夋亅廧傫偱傛偟丄朘傟偰傛偟偺崙偯偔傝亅http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010730_2/02.pdf

敪尒両娤岝曮扵偟僨乕僞乕儀乕僗

http://www.kanko-otakara.jp/jp/index.html